BLOGブログ

「小泉製麻社歌」

小泉製麻グループには、60年以上の歴史を持つ「社歌」があります。

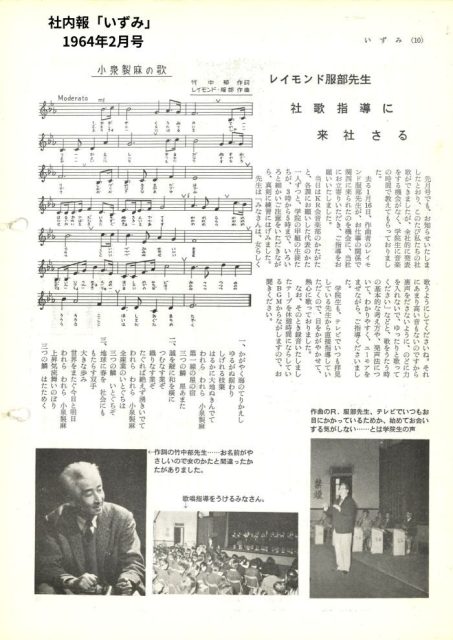

(作詞:竹中 郁 作曲:レイモンド服部)

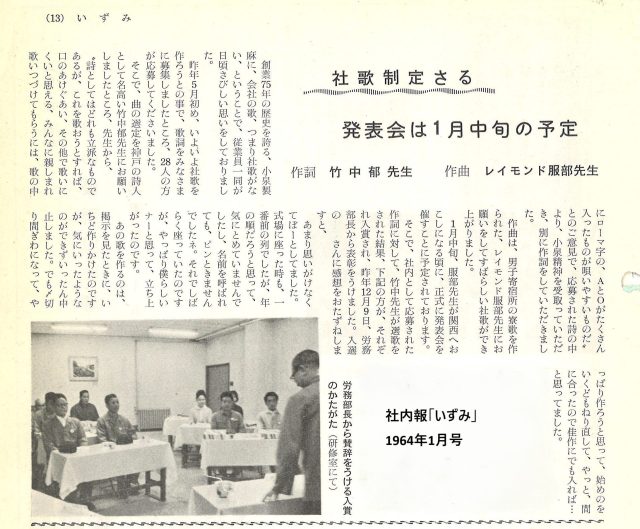

1964年1月号の小泉製麻の社内報『いずみ』には、「社歌制定さる」という記事が掲載されています。記事の中では、「創業75年の歴史を誇る小泉製麻株式会社に、会社の歌、つまり社歌がないということで、従業員一同が日頃さびしい思いをしておりました」と記されています。

当時、工場で働いていた従業員のための寄宿舎には寮歌が存在していたようですが、社歌は存在していませんでした。こうした背景から、「いよいよ社歌を作ろう」という機運が高まり、社歌制定の動きが始まったことが記事からうかがえます。

(記事の画像をクリックすると拡大した記事がご覧いただけます)。

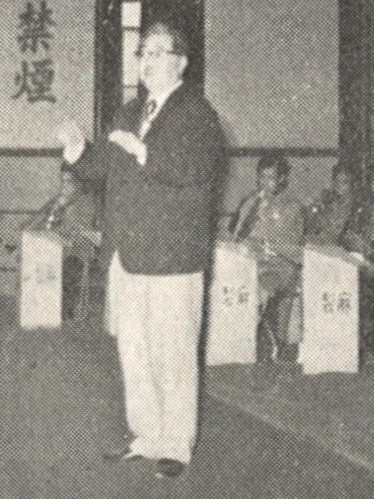

社歌の作曲者は当時、作曲家・音楽家として幅広く活躍していたレイモンド服部(服部 逸郎)氏で、社内報『いずみ』1964年2月号には、レイモンド服部氏から当時の社員の方々が歌唱指導を受けた際の様子が掲載されています(こちらの記事の画像もクリックすると拡大されます)。

小泉製麻(株)に歌唱指導に訪れたレイモンド服部氏

なお、レイモンド服部氏作曲の代表曲は「コバルトの空」という曲だと言われていますが、曲名は知らなくても、メロディを聴けば「ああ、あの曲!」と、耳なじみがあるという方もきっといらっしゃると思います。

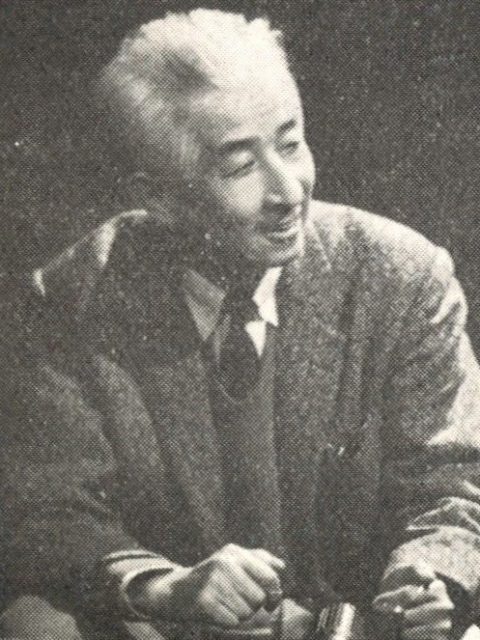

そして、社歌の作詞を手がけたのは、神戸出身の詩人・竹中 郁 氏です。竹中氏は、現在の兵庫県立兵庫高等学校にあたる旧制神戸第二中学校(神戸二中)で、画家の小磯 良平氏と同級生であり、生涯にわたる親友でもありました。

3年前には、神戸市立小磯記念美術館にて、竹中氏と小磯氏の交友関係に焦点を当てた初めての展覧会が開催されました。

竹中 郁 氏

上記でご紹介した当時の社内報の記事によると、社歌の歌詞は制定される前年の初夏に、従業員を対象として募集されていたようです。そして、その応募作品の中から歌詞を選定する役割を、竹中 郁 氏に依頼したことが記されています。

記事には、竹中氏から次のような感想が紹介されています。

「詩としてはどれも立派なものであるが、これを歌おうとすれば、口のあけぐあい、その他で歌いにくいと思える。みんなに親しまれ、歌いつづけてもらうには、歌の中にローマ字のAとOがたくさん入ったものが唄いやすいものだ」(原文のまま)

こうした観点から、竹中氏は応募作品の詩の中に込められた「小泉精神」を受け取りつつ、それをもとに作詞をした、という経緯があったことがわかります。

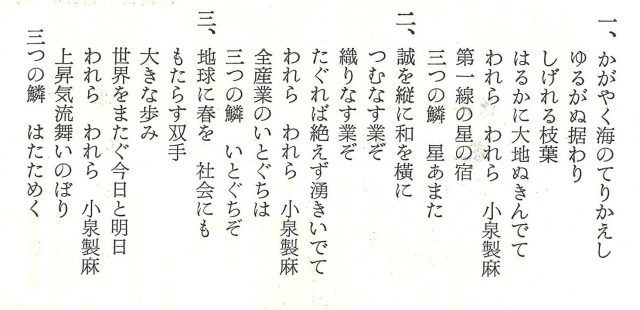

「小泉製麻社歌」 歌詞

社歌には、その時代の社会的・経済的背景が色濃く反映されていることが多く見受けられます。たとえば「小泉製麻社歌」が制定された1964年は、高度経済成長期の真っただ中にあり、企業としての成長や団結が強く意識された時代でした。

一方で、2020年以降は新型コロナウイルス感染症の影響を契機に、多様な働き方が広がり、従業員同士が物理的に離れて働く機会が増えています。こうした変化の中で、社歌は従業員のエンゲージメントを高め、社員同士のコミュニケーションを活性化させる役割を果たすものとして、改めて注目されており、企業ブランディングや社外への発信力を高める目的で、新たに社歌を制定する企業も増えているようです。

社員が一堂に会して社歌を歌うことが難しい状況に直面し、新しい生活様式のもとで、企業としてどのように対応していくべきかを模索している会社も少なくありません。

だからこそ今、社歌の持つ力、『社員の心をひとつにし、企業の理念や文化を共有する』ことが、改めて注目されているのかもしれません。